La crise du logement en France et plus particulièrement dans la zone tendue du Grand Paris n’est plus un secret et les entreprises ont décidé de prendre position. Conscientes que l’aide au logement des salariés représente un levier puissant pour attirer et fidéliser leurs collaborateurs, nombre d’entre elles se mobilisent pour résoudre ce défi croissant.

Le Projet de Loi Finance 2024 prévoit des mesures telles que le recentrage du Prêt à Taux Zéro, le financement des rénovations, ou encore la fin de la loi Pinel… mais

rien sur le rôle essentiel des entreprises pour répondre à cette crise. C’est pourquoi, Paris-Île de France Capitale Économique (PCE), le think & do tank qui porte la voix des entreprises de dimension internationale et des territoires sur les enjeux d’attractivité du Grand Paris,

propose de changer de perspective sur la crise du logement en se penchant sur l’engagement des entreprises au sein d’un groupe de travail présidé par Xavier Lépine (Président de PCE) et Laurent Permasse, Président du directoire de SOFIAP, filiale de La Banque Postale et de la SNCF qui propose un dispositif innovant pour l’accession à la propriété des salariés (le prêt immobilier subventionné par les entreprises)

. Son objectif est de faciliter la mise en place de dispositifs efficaces, rapides à mettre en œuvre et qui renforcent l’attractivité des entreprises.

Se loger ou ne pas se loger, telle est la question

Lors de la première séance du groupe de travail, qui s’est tenue en octobre, Xavier Lépine a posé le diagnostic : «

Le CNR logement a principalement porté sur l’offre : comment bâtir plus ? Quand il y a un problème de demande, on a toujours répondu par la subvention qui contribue à alimenter l’inflation. On arrive désormais dans une crise profonde et structurelle, avec une crise de l’offre chronique et renforcée par une crise de la demande. En France, on est passé de 25% de propriétaires en 1945 à 50% en 1980 ; depuis, le nombre de propriétaires a augmenté de 8%. Avec 58% de propriétaires en France, on est en-dessous de la moyenne européenne. On est passé progressivement d’un logement facteur d’insertion sociale à un logement facteur d’inégalités sociales. L’accès à la propriété ne doit plus reposer sur l’économie de l’endettement. Il faut casser les codes : ce n’est plus à l’État ni aux banques de régler le problème ; les entreprises ont aussi un rôle à jouer. »

La relation entreprise-logement s’est longtemps résumée à l’enjeu de réduction du temps de trajet domicile-travail, avec toutefois une originalité notoire dans le Grand Paris : l’inconvénient d’un temps de trajet plus long en moyenne a longtemps été compensé par l’avantage des opportunités offertes par la richesse exceptionnelle de ce bassin d’emplois. De plus, l’inauguration des nouvelles lignes du Grand Paris Express, ce projet d’infrastructure majeur, ouvre désormais des perspectives d’amélioration considérables.

Aujourd’hui, cet enjeu se trouve dépassé par un autre, bien plus alarmant :

face à la chute du pouvoir d’achat immobilier (- 20% en Île-de-France, sans baisse des prix de vente significative pouvant servir de compensation)

et à la tension sur le marché locatif, les salariés, notamment en zone tendue du Grand Paris, ne peinent pas seulement à se loger à un temps de trajet raisonnable de leur lieu de travail :

ils peinent à se loger tout court. Ce constat accablant se double de la difficulté croissante des entreprises à recruter et à fidéliser leurs employés, accentuant l’urgence de l’action.

58% des employeurs déclarent rencontrer des difficultés à attirer les salariés. L’enquête par questionnaire menée par Paris-Île de France Capitale Économique auprès de 41 entreprises, dont 14 grandes entreprises/

ETI (plus de 250 salariés), révèle que :

- 58% des employeurs rencontrent des obstacles pour attirer de nouveaux talents

- 37% des employeurs ont reçu des demandes de leurs employés en faveur de solutions de logement

- Pour 53% des répondants, la direction de leur entreprise estime que la question du logement est soit importante (24 %) soit très importante (29%)

- Selon 59% des employeurs, les problèmes de logement affectent la productivité de leurs salariés, et 56% estiment que ces difficultés compliquent le processus de recrutement

- Malheureusement, une majorité écrasante d’employeurs (78%) ne propose actuellement aucune solution de logement, principalement en raison de contraintes budgétaires, du manque d’options adaptées, et du manque d’informations disponibles

Ces résultats témoignent de l’urgence d’agir. L’aide au logement émerge comme un levier incontournable d’attractivité et de fidélisation pour les employeurs. Pourtant, il est frappant de constater que peu d’entreprises s’emparent de la problématique de la crise du logement.

Un large éventail d’avantages en matière de ressources humaines… dont le logement est le grand absent

Alors que les entreprises proposent désormais des avantages tels que les tickets restaurants, les véhicules de fonction, ou les chèques Cesu,

le logement demeure souvent absent de ces offres, même si c’est fréquemment la principale préoccupation des salariés. La raison de cette absence tient souvent à un manque de connaissance des solutions à leur disposition, à des difficultés à les mettre en œuvre ou à la nécessité d’innover en proposant de nouveaux dispositifs sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Laurent Permasse rapporte que «

les entreprises souhaitent se réapproprier des politiques logement comme un nouvel avantage en complément des dispositifs plus classiques. Elles veulent un dispositif dans lequel l’entreprise est au cœur et elle a une responsabilité. Laissons l’entreprise choisir les avantages qu’elle met en place et finance pour ses salariés. »

Frank Ribuot, Président de Randstad France et membre du groupe de travail, met ainsi en avant la nécessité

d’adapter ces avantages en fonction des besoins réels des salariés et des spécificités géographiques. Il souligne que «

la clé réside dans la possibilité d’offrir des options de substitution aux avantages « traditionnels » qui puissent s’adapter aux situations particulières :

par exemple, de nombreux commerciaux dans la région du Grand Paris souhaitent remplacer la voiture de fonction par d’autres avantages, notamment des solutions de logement. »

L’enquête menée par PCE montre que les entreprises sont motivées à aller au-delà des dispositifs déjà existants, tels qu’Action-Logement, qui constitue déjà une contribution essentielle et significative des entreprises au logement.

Lancement d’un groupe de travail pour évaluer les dispositifs existants et développer de nouvelles approches

Pour remédier à cette situation, Paris-Île de France Capitale Économique (PCE) a lancé un groupe de travail. Son objectif est double : d’abord,

démontrer que l’implication des employeurs dans le logement de leurs salariés permet de traiter concomitamment deux problèmes majeurs – le logement des employés et l’attractivité de l’entreprise. Ensuite, son objectif est de

faciliter l’engagement des employeurs en faveur du logement des salariés en identifiant de nouvelles solutions.

Le

groupe de travail mobilise des entreprises, des Établissements Publics Territoriaux, des associations et des experts autour de la crise du logement. Le groupe de travail se concentre sur la création de

solutions volontaires, directes et complémentaires à celles d’Action-Logement, permettant aux entreprises de réaffirmer leur engagement en matière de logement. Différentes approches, telles que le logement de fonction et le prêt subventionné, ont été étudiées, et de nouvelles solutions sont en cours de développement pour remédier au mieux à la crise du logement pour les salariés..

À propos de SOFIAP – www.sofiap.fr Nous pensons que devenir propriétaire est un élément d’inclusion, de société et de préparation à la retraite. SOFIAP répond au «S» de RSE autour de l’engagement social et sociétal des employeurs et permet une innovation autour de la propriété immobilière et plus largement du financement. Nous concevons des prêts subventionnés (crédit immobilier, crédit consommation…) par les entreprises pour permettre aux salariés de financer leurs projets. Créée par la SNCF pour aider les cheminots à accéder à la propriété, nous sommes le fruit d’une histoire de plus de 100 ans. Aujourd’hui filiale de la Banque Postale et de la SNCF, nous sommes la réponse actuelle aux besoins des entreprises de recruter et de fidéliser en permettant aux collaborateurs de vivre plus confortablement, plus responsable, et de se créer un patrimoine.

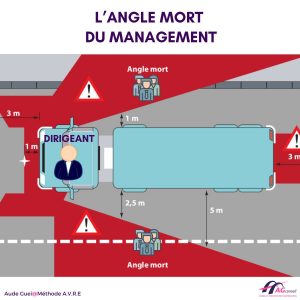

Pour avoir une vision 360 de son organisation, il est donc nécessaire de s’appuyer sur les collaborateurs en proposant par exemple des sondages sur les axes d’amélioration internes et les conditions de travail afin de prévenir les RPS et être plus performant.

Cela permettra également à toutes les personnalités de s’exprimer en sachant que les personnes introverties ont souvent des idées brillantes qu’elles n’osent pas toujours exprimer.

▶Enfin, une écoute plus approfondie des besoins et remarques des équipes est un moyen de leur offrir une meilleure expérience collaborateur et de les fidéliser.

Avec la hausse des démissions (+24% entre 2019 et 2023 selon la DARES) et les difficultés de recrutement, une entreprise doit avoir une prise de recul sur son organisation pour rester performant et éviter de générer de la démotivation et des départs sans en comprendre la cause.

En effet, peu d’entreprises proposent un dispositif permettant de recueillir régulièrement les avis des salariés et d’encourager les initiatives.

Conséquences :

– De nombreux collaborateurs n’osent pas remonter leurs difficultés, frustrations ou idées d’amélioration en raison d’une absence d’outils et de cadre leur permettant de le faire librement et sereinement.

– Départ inattendu de talents car même si elle fait preuve de bonne volonté, une organisation ou un manager peut favoriser inconsciemment le mal-être et le désengagement de ses équipes.

Pour avoir une vision 360 de son organisation, il est donc nécessaire de s’appuyer sur les collaborateurs en proposant par exemple des sondages sur les axes d’amélioration internes et les conditions de travail afin de prévenir les RPS et être plus performant.

Cela permettra également à toutes les personnalités de s’exprimer en sachant que les personnes introverties ont souvent des idées brillantes qu’elles n’osent pas toujours exprimer.

▶Enfin, une écoute plus approfondie des besoins et remarques des équipes est un moyen de leur offrir une meilleure expérience collaborateur et de les fidéliser.

Avec la hausse des démissions (+24% entre 2019 et 2023 selon la DARES) et les difficultés de recrutement, une entreprise doit avoir une prise de recul sur son organisation pour rester performant et éviter de générer de la démotivation et des départs sans en comprendre la cause.

En effet, peu d’entreprises proposent un dispositif permettant de recueillir régulièrement les avis des salariés et d’encourager les initiatives.

Conséquences :

– De nombreux collaborateurs n’osent pas remonter leurs difficultés, frustrations ou idées d’amélioration en raison d’une absence d’outils et de cadre leur permettant de le faire librement et sereinement.

– Départ inattendu de talents car même si elle fait preuve de bonne volonté, une organisation ou un manager peut favoriser inconsciemment le mal-être et le désengagement de ses équipes.

Une fois ces éléments définis et la démarche lancée, il sera également primordial de communiquer sur les résultats des enquêtes ainsi que sur les plans d’actions associés. Cela permettra de renforcer le sentiment d’utilité des collaborateurs et de les encourager à participer davantage au développement de l’entreprise.

Toutefois pour insuffler et mettre en place plus facilement cette nouvelle dynamique de co-création, il est conseillé de faire appel à une personne tierce/ facilitateur externe.

Son regard extérieur sera une opportunité pour l’entreprise d’identifier les freins de performance et d’engagement et d’aider les collaborateurs à s’exprimer plus librement.

▶En conclusion, mettre en place une

Une fois ces éléments définis et la démarche lancée, il sera également primordial de communiquer sur les résultats des enquêtes ainsi que sur les plans d’actions associés. Cela permettra de renforcer le sentiment d’utilité des collaborateurs et de les encourager à participer davantage au développement de l’entreprise.

Toutefois pour insuffler et mettre en place plus facilement cette nouvelle dynamique de co-création, il est conseillé de faire appel à une personne tierce/ facilitateur externe.

Son regard extérieur sera une opportunité pour l’entreprise d’identifier les freins de performance et d’engagement et d’aider les collaborateurs à s’exprimer plus librement.

▶En conclusion, mettre en place une

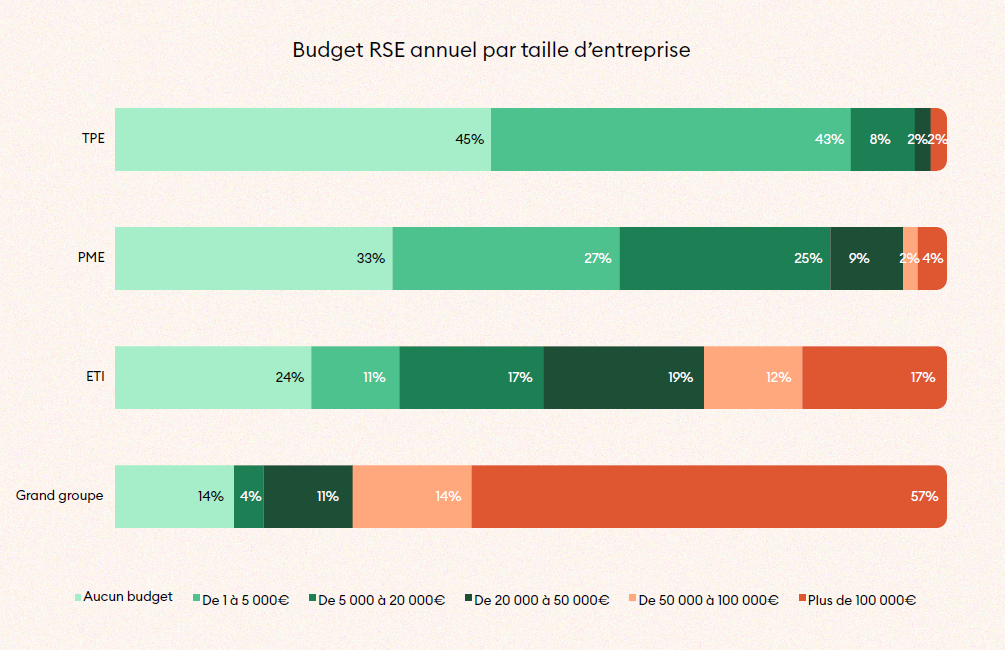

Pourtant, quand on sait que 93% des personnes qui se sont engagées sur le sujet souhaitent poursuivre leurs actions car elles donnent du sens à leur travail, cela fait réfléchir (

Pourtant, quand on sait que 93% des personnes qui se sont engagées sur le sujet souhaitent poursuivre leurs actions car elles donnent du sens à leur travail, cela fait réfléchir (